相模国霊場研究会

ホーム

第12回 / 八菅山巡検 / 第11回 / 第10回 / 第9回 / 第8回 / 第7回 / 第6回 / 第5回 / 第4回 / 第3回 / 第2回 / 第1回

☆6月第一月曜日・11月第一月曜日を開催日としています。

第12回 研究会のご報告

今回のご発表は、やんごとなき事情により「半原宮大工集団と神奈川の寺社霊場建築」柳田尚也さん(湘南盆踊り研究会代表/一社)半原宮大工集団理事)の一本となりました。 柳田さんには、時間をフルに使って下さいと言うご無理を申し上げたところ、見事に時間を有効に使って豊富な情報を提供して下さいました。 それぞれの専門ジャンルを超えて、「霊場」という「場」の構成要素にこだわる研究会としては、「霊場」の建築物についての情報も欠かせません。質疑応答では、たくさんの質問や情報提供が飛び交いました。新しいご参加者も5名もいらして下さり、有意義な研究会となりました。司会は飯塚利行さん(清川村

文化財保護委員長)が務めて下さいました。

次回は、第13回、2025年11月3日(日)です。ご発表は、池田敏宏さん(高野山大学大学院)と、日室大樹さん(個人研究〈人文地理・神社巡拝〉)と決まりました

【日時】

2025年(令和7年) 6月2日(月)

15時開場・会場準備・受付開始

15時20分〜18時30分

【場所】

相模原市立 市民・大学交流センター

ユニコムプラザさがみはら

(小田急線相模大野駅 徒歩2分)

ミーティングルーム4

【申し込み先メールアドレス】事務局 城川(キガワ) ※要事前申し込み(人数制限あり)

【会費】 300円(場所代+事務諸経費)

【研究発表】

1) 柳田尚也(湘南盆踊り研究会代表/一社)半原宮大工集団理事)

「半原宮大工集団」と神奈川の寺社霊場建築

かつて愛川町には「半原宮大工」と呼ばれる地域宮大工集団が存在し、近世末以来県央域を中心に多くの建築・彫刻を残した。本発表では、半原在住の鈴木光雄氏の研究「半原宮大工矢内匠家匠歴譜」に依拠しつつ、県内外の宮大工との比較なども踏まえ、神奈川県の宮大工とその活動の実態を概観する。

また、これを踏まえて「建築・彫刻」「職人」の視点からの寺社・霊場研究へのアプローチの可能性を探るとともに、宮大工や寺社・祭礼文化の継承のための一社)半原宮大工集団の取り組みもあわせてご紹介したい。

以下ご発表は岡崎さんのご家族急病のため今回もキャンセルとなりました。(6/1)

2) 岡崎 佑也(東洋大学大学院文学研究科史学専攻日本史学コース博士後期課程)

「上州の地方文書にみる安政期の大山大火―上野国と相模国をつなぐ大山信仰を事例に―」

安政元年(1855)の大晦日に野火が原因とされる大火が原因で、大山町が焦土に化した。その2日後にも火災が発生し、大山寺の全堂舎が焼失してしまった。この大火に関しては大山の堂宮大工をつとめた手中家文書(神奈川県立公文書館寄託)によって被害や復旧過程が判明でき、同家文書の一部は『伊勢原市史』や『明王太郎日記』に翻刻されている。その一方、旧上野国(現在の群馬県)の地方文書のなかには、大山寺の復興のために寄附したことを示す史料がいくつか残されている。本報告では大火の被害を確認するとともに、群馬県域における大山信仰の一端の検討と、災害史の側面から大山の大火を捉え直してみたい。

【懇親会】

終了後、希望者を募って近隣の飲食店で行いました。楽しい会となりました。

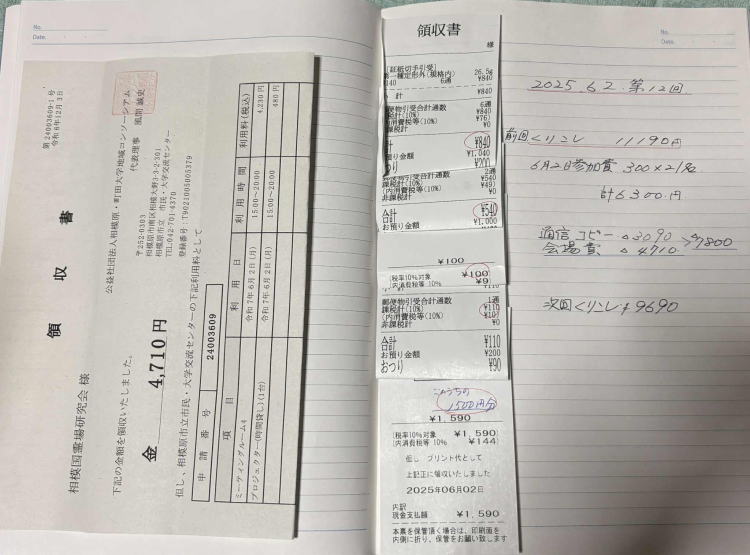

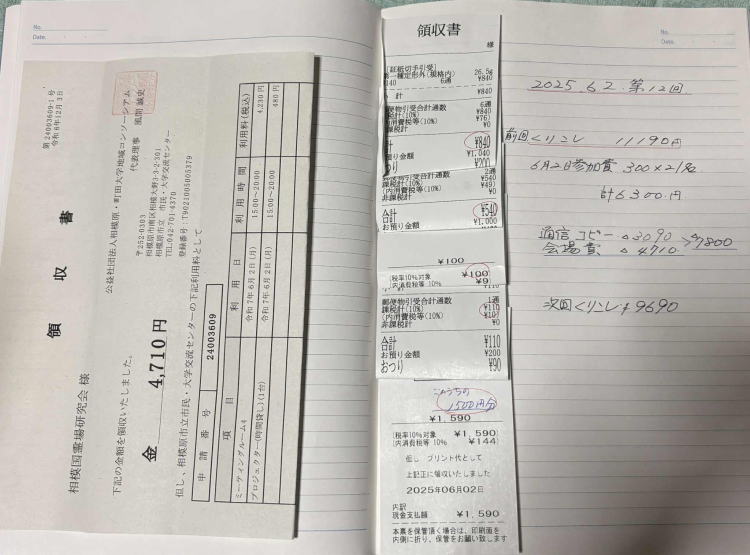

【会計報告】

【事務局連絡先】

城川 隆生(キガワ:090-7217-7931)

〒259-1321 秦野市曲松1-11-13

(勤務先:〒194-0022 東京都町田市森野1-34-18-5F 万象房:042-851-8875)